En quelques instants, la salle est suspendue à son souffle : un drame brut, authentique, dépouillé de tout artifice.

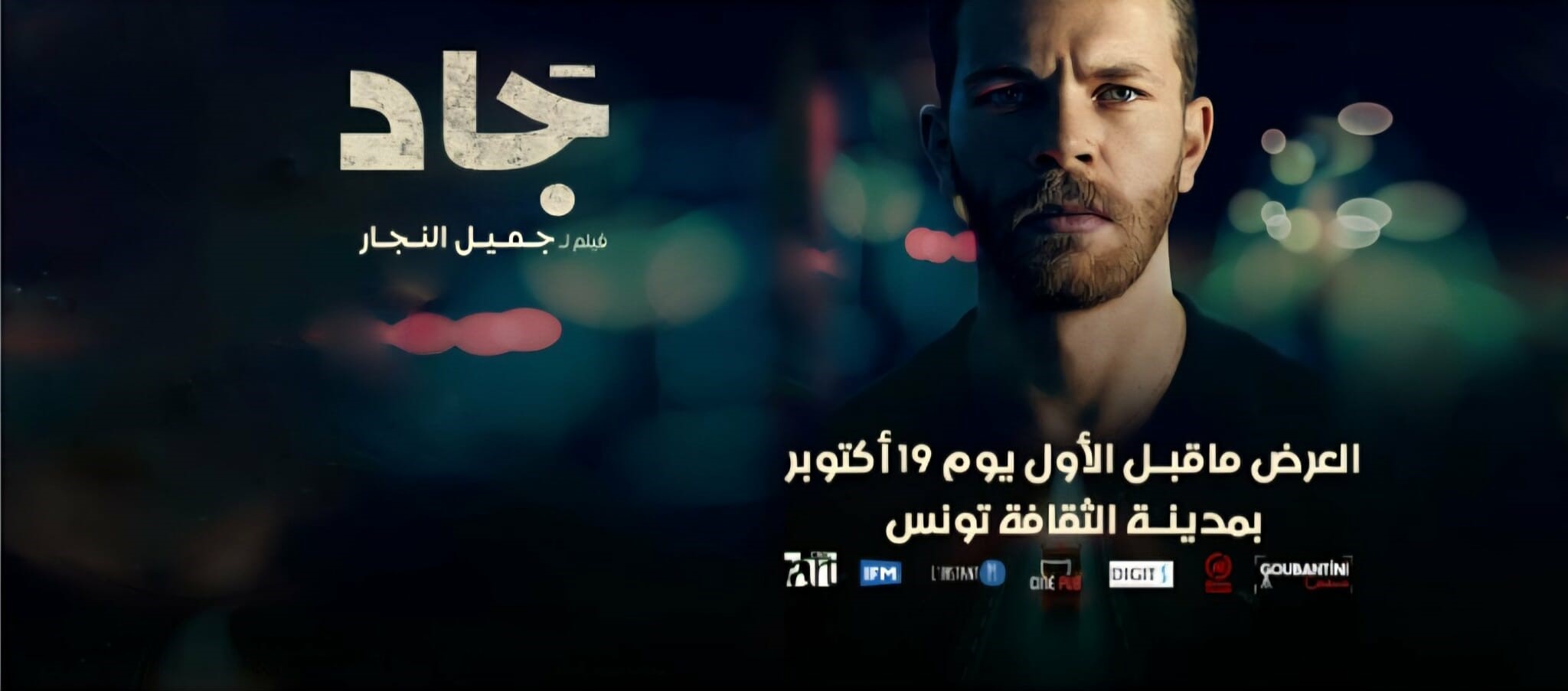

JAD s'est désormais affirmé comme l'un des cris les plus puissants du cinéma tunisien actuel - un film qui trouble, émeut et réveille.

Un film issu d'une blessure béante

JAD est né d'une souffrance persistante : celle d'un père ayant perdu son fils dans un hôpital public à cause d'une faute professionnelle.

Jamil Najjar a transformé cette blessure personnelle en un acte de mémoire et de vérité. JAD n'est pas un film axé sur la vengeance. C'est un film sur la vie, une tentative de comprendre comment un système supposé de protection peut se transformer en un instrument de destruction des âmes.

C'est également un hommage discret à toutes ces familles qui, un jour, ont espéré un miracle dans les couloirs d'un hôpital dénué de regard, de chaleur et d'humanité.

L'hôpital, reflet d'un monde à bout de souffle

Le film immerge le public dans l'ambiance étouffante d'un département hospitalier public : des murs usés, un équipement défectueux, une queue interminable... mais par-dessus tout, une indifférence froide.

Ici, la souffrance ne surprend plus personne. Elle fait partie du paysage.

Dans ce microcosme, un individu se démarque : Moncef, interprété par Abdelkarim Bennani.

Il incarne cette petite bureaucratie maléfique corrompue jusqu'à la moelle, qui tire profit de la détresse d'autrui.

Avec une tranquillité glaciale, il demande de l'argent pour un service, détourne des médicaments et collabore avec une infirmière complice, sous le regard impassible d'un personnel médical indifférent.

Le jeu d'Abdelkarim Bennani est d'une précision saisissante : il représente moins un « méchant » qu'un élément d'un système défaillant, où l'avidité prend le pas sur la compassion et où la vie humaine se marchandise.

Une humanité manquante, un cri qui trouble

Jamil Najjar filme de manière franche. Pas de musique trop forte, pas d'effets pleurants.

C'est avant tout une question de visages : Mohamed Mrad, touchant en frère déchiré ; Souhir Ben Amara, Sondes Belhassen, Amel Hedhili, Saoussen Maâlej, Fathi M’selmani et Jamel Sassi offrent des prestations d'une rare intensité.

Le réalisateur, par leur intermédiaire, met en lumière une souffrance discrète : le manque d'humanité. Les médecins sont présents, mais à un autre endroit. Les mouvements sont automatiques, les yeux dépourvus d'expression. Le public saisit alors que JAD ne se limite pas à un simple drame personnel - c'est une représentation d'une société épuisée, où la souffrance est devenue banale et où l'empathie a perdu son expression.

Un cinéma qui prend des mesures

Cependant, JAD ne se limite pas à être un simple cri d'alerte. C'est également un acte de solidarité. Jamil Najjar a déclaré que tous les bénéfices du film seront affectés aux hôpitaux publics, en tant que restitution du monde cinématographique à la réalité, comme un moyen de compenser partiellement ce que la société a détruit.

Ce geste modeste révèle beaucoup de choses sur l'individu : au-delà du réalisateur, il y a un citoyen, un père, un observateur qui reste convaincu que l'art peut guérir les blessures qu'il expose.

Un film percutant, une déclaration de foi

Après la projection, un silence pesant s'empare de la salle avant qu’un tonnerre d’applaudissements éclate. Les spectateurs sont profondément touchés et en larmes, mais ils réalisent avoir assisté à plus qu'un simple film : un fragment de vérité.

JAD fait partie de ces œuvres qui marquent les esprits. Non seulement dans la mémoire, mais aussi dans la conscience.

Il souligne que derrière chaque lit hospitalier se trouve une vie en attente, un regard en suspens, une main pleine d'espoir.

Et au cœur de ce trouble, le cinéma regagne sa plus noble vocation : redonner à l'humanité une image.